Temi Puntuali

torna suLa dimensione informale del pensare mediterraneo.

Paola Scala

Parole chiave: Napoli, Mediterraneo, Informale, città multiculturale/ Naples, Mediterraneo, Informality, multicultural City.

Abstract

Partendo da una serie di riflessioni sviluppate nel numero 11 della rivista P+C, Proyecto y Ciudad, edita dall’ Università di Cartagena, l’articolo prova a proporre un’altra idea di architettura mediterranea rispetto a quella della tradizione disciplinare. Un’architettura intesa come un processo fondato su un “pensiero creativo” attraverso il quale è possibile elaborare risposte “semplici” a problemi “complessi”. Questa capacità, che utilizza le categorie dell’“informale” come strumento per decodificare e interpretare la realtà, sembra aprire nuove possibilità al progetto di architettura che diventa uno strumento attraverso il quale affrontare le sfide poste dalla contemporaneità, prima fra tutte quella di una società multiculturale di cui la città mediterranea è da sempre emblema.

Quale Mediterraneo

Nel marzo 2020, nel pieno del primo lockdown della pandemia Covid, fui contattata dal prof. Yosè Laborda Yneva dell’Università Politécnica de Cartagena per curare il numero 11 della rivista P+C, Proyecto y Ciudad(Fig.1), dedicato a Napoli come città del Mediterraneo.

Il prof. Laborda è un “catedrático” spagnolo molto particolare che ha costruito la “sua” rete delle città del Mediterraneo in una maniera poco tradizionale, ovvero visitando le città a suo avviso più rappresentative di questo “topos” ed entrando nei Dipartimenti di Architettura per incontrare di persona i ricercatori interessati al tema, indipendentemente dal ruolo e dall’età accademica. Una modalità “informale”, dunque, fondata su un approccio diretto che costruisce relazioni sul dialogo e sul confronto tra punti di vista diversi. Non stupisce dunque che, partendo da queste premesse, l’impostazione del numero 11 di P+C abbia deciso di non affrontare il tema del rapporto tra Napoli e il Mediterraneo in maniera tradizionale ma al contrario di proporre un punto di vista più inconsueto, almeno rispetto a una visione strettamente disciplinare. Nello scegliere gli amici e i colleghi da coinvolgere nel numero della rivista ho evitato i pur bravissimi ricercatori che si erano occupati di Rudofsky o di Luigi Cosenza, di architetture come la casa a Positano, Villa Oro, Villa Cernia, e quanti avrebbero potuto e saputo raccontare (perché in fondo quello architettura mediterranea è il lungo racconto dell’invenzione di un mito) di Adalberto Libera e di Curzio Malaparte e di una casa sorta su uno scoglio in mezzo al mare che “costruisce” uni dei luoghi più belli del mondo, una villa che lo stesso Malaparte racconta nel romanzo la Pelle come il palcoscenico sul quale va in scena il paesaggio…

Il numero di P+C racconta invece di una città moderna che si allontana dal mare e si costruisce verso l’interno, di vele ammainate (Amirante 2020) che disegnano paesaggi di nuove rovine e di processi progettuali che nascono dall’osservazione di fenomeni e di dinamiche in atto in questa città- mondo, come la definì Benjamin, unica eppure emblematica. Fernand Braudel scrive che «il Mediterraneo è mille cose insieme, non un paesaggio, ma innumerevoli paesaggi, non un mare, ma una successione di mari, non una civiltà ma successive civiltà accatastate una sopra l’altra» (Braudel, 1985), in fondo, può avere senso parlare di architettura mediterranea oggi dando a questo termine un’accezione più ampia, che evade la sola questione della forma e del manufatto e investe una dimensione economica, sociale e culturale che sta dietro un pensiero “progettante” che non può che essere figlio della propria epoca.

Dunque, la differenza sostanziale nell’approccio al tema del Mediterraneo, tra ieri e oggi, sta nella realtà che caratterizza due momenti completamente diversi, nella distanza tra il tempo in cui, come ci ricorda Lucia Miodini (Miodini 2018), il mito del Mediterraneo (e dell’architettura mediterranea) è stato inventato dalle pagine della rivista Domus diretta da Gio Ponti, e i nostri giorni; in quelle “condizioni cambiate”, parafrasando Bernardo Secchi, che non ci consentono più di leggere il nostro mare soltanto come il luogo nel quale riconoscere i caratteri e le invarianti di un’architettura dell’abitare: quelle idee di forma alla base dell’invenzione di nuove tipologie edilizie che reinterpretano il concetto della domus pompeiana e quello della cellula singola costruita in addizione, traducendosi in un’architettura fortemente radicata alla geografia dei luoghi che partecipa all’invenzione del moderno.

Oggi al contrario il Mediterraneo è il luogo dove forse, più che altrove, è possibile leggere i conflitti e le tragedie che una male intesa idea di modernità, fatta di eroiche gesta e progressive, si è lasciata alle spalle. È appunto questo il contrasto che vorrei usare come incipit di questo articolo: la distanza che esiste tra un’idea di architettura e di modernità, pensata come risposta “totale” e totalizzante alle esigenze dell’uomo tipo e della nuova società e una postmodernità intesa, così come Marco Biraghi scrive a proposito di Rem Koolhaas, al di là di ogni «caratterizzazione stilistica, [che diventa] condizione di pensabilità di una modernità alternativa, più eterogenea e instabile: seconda chance offerta alla cultura e all’architettura moderne» (Biraghi 2008).

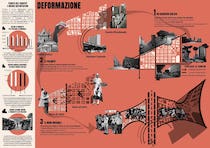

Partendo da una rilettura dell’epopea delle Vele, il quartiere di edilizia economica e popolare realizzato nella periferia Nord di Napoli tra gli anni 60 e 70, su progetto di Franz Di Salvo, e oggetto di una progressiva (e controversa) azione di demolizione e rigenerazione urbana, Roberta Amirante sottolinea come questa “storia” sia, in fondo, l’inevitabile esito dello scontro (fig.2) tra il pensiero mediterraneo e una cultura dell’abitare ri-fondata sull’ idea di norma, di standard, di uomo tipo, capace di creare una machine terrible, «le Vele, frutto ed espressione di una certezza di verità che chiama a gesti pianificatori, progettuali, costruttivi, forti e definitivi; le Vele, prodotto di un pensiero normativo e non regolativo; le Vele, evidentemente intemperanti nella loro rigidità tipologica; le Vele, indisponibili a includere e assorbire la processualità della vita, le mutevoli logiche di un abitare in evoluzione incessante» (Amirante 2020).

Dall’altro lato, l’irrequietezza e la straordinaria resistenza ai “piani”, per citare Giuseppe Samonà, che Napoli, città da sempre meticcia, oppone a qualunque regola e a qualunque volontà di cristallizzare la vita. Un pensiero creativo che caratterizza molte città del mediterraneo e che si traduce in una straordinaria capacità di reinventare gli spazi (fig.3), di modificare e cannibalizzare i luoghi trasformando anche gli spazi più concettuali e astratti in spazi “relazionali” nei quali gruppi sociali diversi e nuovi modelli di comunità possano riconoscersi.

La mediterraneità di Napoli, oggi, non sta nel “gioco sapiente dei volumi puri sotto la luce” di un’architettura che non è bianca ma gialla e “porosa” come il suo tufo, né nel suo riflettersi in un mare che le numerose colmate e i numerosi progetti di “modernizzazione” della linea di costa hanno reso sempre più distante e lontano. Questa mediterraneità è forse invece molto più identificabile nelle pieghe di quel pensiero “creativo” che consente di trovare risposte inedite e differenti ai problemi posti dalla contemporaneità e che qui hanno portato a sperimentare forme diverse di gestione e di manutenzione degli spazi, come l’esperienza dei “beni comuni” avviata durante la prima amministrazione De Magistris e che, sebbene poi si sia arenata da un punto di vista amministrativo, ha comunque avuto significative ricadute in alcune aree della città caratterizzate da un elevato rischio sociale. Esperienze che, come architetti, ci coinvolgono in una riflessione che investe direttamente l’idea stessa di progetto di architettura, inteso non tanto come esito, l’opera costruita, ma come processo che si costruisce a partire dalla lettura e dall’ interpretazione della realtà nella quale si inserisce.

L’ICDS_Informal City Design Studio

«A partire dagli anni Sessanta, forse Settanta, si è creato un bivio nella ricerca in architettura. Da una parte gli architetti che continuavano a pensare in termini di autonomia dell’architettura e di centralità della disciplina nella costruzione di nuove idee di città, dall’altro il gruppo di coloro volevano occuparsi di questioni complesse, difficili. Per fare questo, però, hanno smesso di essere architetti e hanno abbandonato il centro della disciplina: il progetto» (Aravena, 2015). Nel primo caso al progetto di architettura si affida un ruolo demiurgico in grado di riscattare con la sua sola presenza il degrado fisico e sociale di alcuni luoghi, nel secondo il progetto spesso scompare e la ricerca si traduce in una sorta di “ansia descrittiva” (Viganò, 1999).

Oggi, di fronte alle numerose crisi che siamo chiamati a fronteggiare, è necessario che il progetto di architettura provi a rispondere in maniera completamente innovativa e da un punto di vista inedito al suo mandato e alla sua responsabilità sociale. Non si tratta più semplicemente di sostituire una progettazione top/down con una bottom/up, per usare termini sempre alla moda, o di strizzare l’occhio a pratiche partecipative che purtroppo talvolta funzionano come specchietto per le allodole per comunità che si illudono di partecipare ai processi decisionali. In quest’ottica lo spazio delle comunità non può essere una rigida costruzione geometrica e formalmente definita ma lo spazio della socialità e del vivere, il luogo di incontro di flussi continui ed eterogenei di persone e di reti materiali e immateriali. Questa ricerca sul progetto, inteso come processo che si apre ad accogliere un certo grado di incertezza a una possibile evoluzione imprevista senza rinunciare al valore e al ruolo sociale dell’architettura, è il fondamento di alcune sperimentazioni progettuali condotte all’interno dell’ICDS, l’Informal City Design Studio1, un laboratorio di ricerca sviluppato con gli studenti nel DiARC.

Già il titolo del laboratorio allude alla possibilità che i processi “informali”, che abbiamo detto essere tra gli indizi più significativi del pensiero creativo ascrivibile alla cultura mediterranea, possano rappresentare un significativo campo di studio per un progetto urbano e di architettura che parta dalla conoscenza specifica dei luoghi e dalla capacità di leggere e ritrovare nelle pieghe del reale la struttura di relazioni materiali e immateriali esistenti e potenziali. Tuttavia, è proprio nella scelta e nell’interpretazione dei temi che l’ICDS mostra il suo essere figlio di una cultura profondamente radicata nella città in cui si inserisce, caratterizzata da forti contrasti e da profondi conflitti ma anche da una capacità di gestione degli stessi affidata a modelli alternativi a quelli tradizionali e alla costruzione di reti di comunità e di solidarietà sociale.

Il primo degli esperimenti portato avanti dall’ICDS è stato quello attuato sull’area del Quartiere Vasto, una periferia interna delle città, stretta tra il Centro Antico e la Zona Orientale di Napoli. Il quartiere Vasto a Napoli rappresenta un esempio paradigmatico di aree soggette a un progressivo isolamento dovuto a un lento ma continuo succedersi di condizioni emergenziali.

Lo stesso toponimo dell’area “vasto” sembra alludere al destino dell’area (fig. 4), il termine è infatti la corruzione dialettale del termine “guasto” che per alcuni indica la struttura fisica di un’area dove confluivano nella foce del Sebeto, i mille rivoli d’acqua che rendevano la zona paludosa, e per altri nasce dalla distruzione della splendida Villa e dei Giardini Aragonesi ad opera di Corradino di Svevia. Qualunque sia la ragione contenuta nel nome stesso il quartiere nasce, cresce e si sviluppa compresso da funzioni “scomode” che la città cerca di espellere dal centro, le concerie, le fabbriche, i cimiteri, il carcere. Questa condizione fisica di isolamento e di “bordo” è stata forse ciò che ha condannato un’area sostanzialmente connessa alla città storica a essere di fatto una periferia, anche quando un’intensa e incontrollata conurbazione ha saldato in un continuum ininterrotto la struttura urbana napoletana con quella dei comuni limitrofi. Dopo il 1980 i numerosi alberghi presenti nell’area, localizzati vicino alla stazione ferroviaria, sono stati utilizzati come residenza per i terremotati, alterando di fatto gli equilibrio della comunità e determinando una sensibile diminuzione del valore degli immobili e, di conseguenza, canoni di affitto più bassi che hanno favorito l’insediamento delle prime comunità di immigrati alle quali hanno fatto seguito una concentrazione di CAS, circa il 40% di quelli localizzati sull’intero territorio della città.

Dal punto di vista fisico l’area si presenta come una parte urbana caratterizzata da una griglia di isolati a maglia quadrata di matrice ottocentesca. Questa “figura” molto ben identificabile planimetricamente come un quadrilatero irregolare spaccato a metà dall’asse di via Novara, una strada a scorrimento veloce che rappresenta l’uscita della città verso l’aeroporto, è definita da un sistema di bordi “rigidi” che la isolano sui quattro lati da realtà molto diverse: a nord l’asse di via Casanova e Via Poggioreale, a est il fuori scala del centro Direzionale, a ovest la struttura porosa del Centro Antico e a sud il vuoto mai risolto della piazza della stazione.

Ciascuno di questi elementi ha esercitato negli anni una “pressione” variabile che comprime uno spazio pubblico apparentemente regolare (fig.5), l’ultima in ordine cronologico è quella indotta dal progetto Grandi Stazioni che ha interessato la stazione ferroviaria costruita nel 1958 e trasformata dal progetto di Dominique Perrot in una stazione di “quarta generazione”, ovvero un luogo pubblico e una grande mall commerciale. Il confine del vasto diventa perciò un nuovo territorio di scontro, da un lato la città globale dello “¥€$”, dall’altra quella della città meticcia, a sua volta luogo di spazi contesi tra le diverse comunità di residenti Attualmente dal punto di vista sociale e culturale l’area del Vasto è, sul territorio napoletano, quella caratterizzata dalla maggiore compresenza di comunità differenti (fig.6). Al nucleo di abitanti autoctono, “le famiglie dei ferrovieri”, si sono aggiunti nel tempo gli sfollati del terremoto, la comunità senegalese arrivata con negli anni ’90, quella cinese, che i è poi spostata verso il vicino quartiere san Giovanni avendo però, nel frattempo acquistato numerosi immobili dati in fitto a nuove comunità di immigrati arrivati nel 2011. É con questa seconda ondata migratoria che le tensioni interne all’area a lungo trattenute sono esplose. La scelta della prefettura di localizzare nell’area ben 11 CAS, gestiti in alcuni casi come semplici dormitori, senza alcuna logica finalizzata all’inserimento dei nuovi arrivati nella comunità host, ha riempito le strade di nuovi giovani senza lavoro che sono stati reclutati nel giro delle attività illegali. Il senso di insicurezza e la diffidenza nei loro confronti sono sfociati in vere e propri episodi di violenza alimentati anche dall’intolleranza

politica di alcuni gruppi estremisti attivi sul territorio.

Questa è quindi la condizione in cui si inserisce il nostro lavoro. L'ICDS_ the Informal City Design Studio nasce dalla volontà di un gruppo di professori e giovani ricercatori che, negli anni, ha iniziato a sviluppare alcuni studi sui territori in cui la città formale sta cedendo il passo a quella informale, non solo dal punto di vista fisico vista, ma anche e soprattutto da quello delle pratiche e dei processi sociali e culturali. Il Laboratorio è appena nato e non dispone ancora di risorse finanziarie dedicate, quindi si costruisce attivando e mettendo in rete "occasioni diverse", ovvero corsi e laboratori, tesi di laurea, laboratori, tesi di dottorato. Mira ad abbattere non solo le barriere disciplinari, ma anche i confini "generazionali", costruendo opportunità di lavoro per coinvolgere attivamente non solo docenti e studenti, ma anche giovani ricercatori come dottorandi e Dottori di ricerca.

Il caso studio del Vasto è stato utilizzato in una doppia occasione: ovvero da una parte come un Laboratorio di Tesi, dall'altra come occasione per partecipare al concorso studentesco "IATROGENESIS Disrupting the status quo: Resisting disaster risk creation"2.

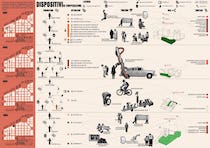

Il primo passo del lavoro ha riguardato la ricostruzione della cronologia degli eventi, sia dal punto di vista fisico che culturale, sociale ed economico che ha portato all'attuale configurazione dell'area e che è alla base di quello che è stato individuato come un processo di “Slow violence” (Nixon 2011). A questa fase di ricostruzione analitica si è affiancata quella basata sull'esperienza, attivata attraverso numerosi sopralluoghi guidati da alcuni membri delle comunità presenti sul territorio. Infine, all'interno del Laboratorio, sono state costruite occasioni di confronto che hanno coinvolto non solo le istituzioni ma anche le associazioni, le cooperative, i gruppi e le persone che vivono e agiscono nel territorio.

Questa lettura interpretativa delle condizioni fisiche e delle dinamiche presenti nell’area è stata alla base dello sviluppo di una strategia di "decompressione" volta ad individuare una serie di spazi da trasformare in "luoghi di connessione", dove le diverse interpretazioni dello spazio pubblico, relativo alle diverse comunità, possono coesistere ma, soprattutto, in cui è possibile attivare processi che coinvolgono diversi attori secondo una logica "win/win", attraverso la quale ogni individuo è in grado di migliorare la propria condizione di "vita" nel rispetto e soprattutto nella conoscenza di quella dell'altro.

Questi luoghi necessitano quindi di un progetto architettonico che non sia calato dall'alto, ma che trovi le ragioni del proprio sviluppo non solo in “ciò che è voluto”, ma anche nello studio e interpretazione dei modi in cui le diverse comunità vivono, abitano e gestiscono lo spazio pubblico.

Il Laboratorio sul Vasto rappresenta, dunque, il punto di avvio di una ricerca più ampia che si propone di indagare la possibilità di costruire la città dell'integrazione. Una città che non esclude le grandi logiche di trasformazione urbana dipendente dalle dinamiche globali ma che cerca di integrarle con le esigenze di quelle che provengono dalle popolazioni più deboli. Si tratta di lavorare su un concetto di città che cerchi di coniugare un'idea diversa del globale che moltiplica i punti di vista, che registra un numero enorme di varietà, che considera un numero maggiore di esseri, culture, fenomeni, organismi e popolazioni (Latour 2018).

Per questo motivo l'obiettivo del lavoro del Laboratorio è anche quello di cercare di verificare se e in che modo attraverso il progetto architettonico è possibile considerare le categorie sociali marginali della nostra società come protagoniste dell'innovazione, utilizzando le loro specifiche componenti culturali come elementi attivatori della rigenerazione urbana di alcuni luoghi "residuali" dove la concentrazione di queste categorie è generalmente più diffusa. Nel campo della sociologia la declinazione del concetto di integrazione si misura in cinque dimensioni: lavorativa, economica, sociale, culturale, politica. A queste cinque dimensioni, la ricerca sviluppata dal laboratorio aggiunge (e lavora nello specifico) la dimensione urbana costruita attraverso il progetto architettonico inteso non come risultato, il bell'edificio o lo spazio ben progettato, ma un processo che a partire dalla costruzione di una domanda, costruisce scenari, strumenti e strategie di intervento “resilienti” e capaci di “adattarsi” ai cambiamenti imposti dalle sfide del nostro tempo.

La crisi economica, aggravata dalla pandemia, ha avuto e avrà un impatto profondo sulla distribuzione globale delle risorse, sui modi di produrre e fare impresa, sulla struttura sociale e sugli stili di vita individuali e collettivi. Ma, oltre agli aspetti contingenti, la crisi segna il declino degli ideali di uguaglianza e libertà individuale e accentua la separazione e il conflitto tra aree centrali e periferiche, divenute aree di esclusione, delle minoranze, povertà e immigrazione, ma anche rifugio e aspettativa dove coltivare speranze e progetti. In queste “zone grigie” dove i cittadini costituiscono le masse ma non diventano comunità, i gruppi sociali esclusi dall'immediato esercizio del potere iniziano ad acquisire consapevolezza di sé e capacità progettuali, creando spazi comunitari e nuova visione del futuro (Secchi, 2013).

Le attività progettuali vanno dunque affrontate con una nuova forma di “realismo” che restituisca valore ai bisogni reali dell'uomo, inteso come soggetto naturale e culturale che agisce secondo comportamenti caratterizzati da un nuovo modo di essere nel mondo e interagisce all'interno della società di cui fa parte (De Caro, Ferraris, 2012). Nell'architettura sta riemergendo un'attitudine intellettuale, caratterizzata da un realismo pragmatico che cerca conferme al proprio operato nel mondo reale e che attribuisce un ruolo centrale al tema della responsabilità sociale, della qualità ambientale e della consapevolezza della scarsità di risorse, dei limiti economici e di sperimentazione tipologica e tecnologica. Una posizione basata su un progetto condiviso che mira principalmente ad eliminare le disuguaglianze e le ingiustizie sociali e si oppone all'idea di architettura totalmente assoggettata alle regole di mercato, costosa e confinata all'autoreferenzialismo ideologico e stilistico.

L'obiettivo dell’ICDS quindi è quello di indagare una nuova dimensione dell'abitare e di alcune forme di architettura "più" stabili (spazi pubblici, luoghi di culto, spazi per l'educazione, aree sportive, strutture pubbliche) che costruiscono spazi capaci di accogliere usi (attesi e inaspettati), desideri e istanze di culture diverse. Spazi e edifici non semplicemente flessibili ma "adattivi", cioè capaci di tenere in gioco tutti i "parametri" che ne definiscono l'efficacia e di modificarli in base alla loro variazione.

La domanda a cui il Laboratorio vorrebbe rispondere è se il progetto architettonico può contribuire alla costruzione di forme di integrazione in modi molto diversi: talvolta agendo materialmente sulla natura dei limiti fisici che isolano e separano le diverse comunità (i tanti "muri" che caratterizzano il nostro mondo); a volte "trovando" o inventando spazi di relazione; talvolta identificando elementi (edifici o spazi aperti) che, per la loro posizione o dimensione, possono ospitare funzioni "condivise"; a volte più semplicemente realizzando, anche in una dimensione effimera, "luoghi comuni" in cui sperimentare forme di incontro e conoscenza reciproca e talvolta costruendo convincenti visioni di un possibile futuro di matrice “mediterranea”.

Note

1 https://www.icdslab.com/

2 Il progetto presentato elaborato nell’ambito del Laboratorio da Ciro Commitante, Antonio Di Giorgio, Simona Makoski, Mariagrazia Serafino e Eliana Staiano, è risultato vincitore del concorso e ha rappresentato il punto di partenza del lavoro sviluppato in Tesi di Laurea dagli autori. CFR. https://www.icdslab.com/

Riferimenti bibliografici

Amirante R. (2020), “Arriar las Velas/ Ammainare le Vele/ Lowing the Sails”, P+C. Proyecto y Ciudad, n. 11, pp.57-70.

Aravena A. (2007); “Rilevanza vs shock” in Aravena A. Progettare e costruire, Electa, Milano, p.13.

Braudel F. (1985), La Mediterranée, Editions Flammarion, Paris.

Biraghi M. (2008), Storia dell’ Architettura contemporanea, vol. 2, Einaudi, Milano.

De Caro, M., Ferraris, M. (a cura di) ( 2012) Bentornata realtà: il nuovo realismo in discussione, Einaudi, Torino.

Miodini L., (2018), Il racconto dell’abitare mediterraneo. Narrazione e progetto nell’ideario architettonico pontiano. DOI: 10.1283/fam/issn2039-0491/n45-2018/218.

Nixon R. (2011), Slow Violence and the Environmentalism of the Poor, Harvard University Press, Cambridge, MA/London.

Secchi B. (2013), La città dei ricchi e la città dei poveri, Laterza, Bari

Viganò P. (1999), La città elementare, Skirà, Milano.