Perché non demolire Tor Bella Monaca

Pepe Barbieri

“Perché non demolire è stato l’ostinato tema intorno al quale per molti mesi si sono interrogati e hanno elaborato progetti i sei gruppi di ricerca, appartenenti ad altrettante Università italiane, che hanno scelto il quartiere romano di Tor Bella Monaca come esemplare caso di studio per avanzare proposte sulle strategie per la rigenerazione dei quartieri di edilizia residenziale pubblica realizzati nel nostro Paese negli ultimi quarant’anni “ (P.O.Rossi, 2014).

Eppure demolire si può. Anzi in molti casi si deve. Perché la demolizione è scandalosa: reintroduce il tempo nella costruzione della città. La demolizione irrompe nella indifferente e postmoderna convivenza del tutto con il tutto, alterandone il pacificato equilibrio, frutto dell’annullamento delle differenze, spaziali e temporali tra le cose. Un sentire rassegnato è pronto cinicamente, all’accettazione di tutto. Il giudizio che la demolizione comporta scuote il tranquillo fluire e accumularsi dell’emporio della contemporaneità (Barbieri,1997).

Demolire, quindi, in opposizione ad una conservazione e patrimonializzazione generalizzata, che congela quel movimento continuo di spazi e contesti in cui si deve intessere il rapporto tra forme urbane e vita. Donando così alla città esistente uno spessore mancante. Lo spessore prodotto da una maggiore ricchezza e letterale complessità degli spazi; depositato sull’esistente dallo stratificarsi dei tempi che trasformano l’abitare.

Ma quanto e cosa demolire? La scelta estrema di una demolizione integrale deve misurarsi con tutte le gradazioni di intervento e le diverse alternative possibili, in funzione di una visione di futuro che convochi ad una decisione consapevole la massima quantità di attori.

Era stata la giunta del sindaco Alemanno a proporre nel 2010 la demolizione integrale di Tor Bella Monaca (TBM). Una demolizione che avrebbe consentito la realizzazione, su progetto di Leon Krier, di una sorta di nuova Garbatella con casette a quattro piani (male interpretando la ricca mixitè di tipi e forme di quel quartiere giustamente lodato). Per cui, addirittura, per assicurare la sostenibilità economica dell’operazione, si sarebbero consumati altri 20 ettari del prezioso suolo – protetto – dell’agro romano, con notevoli incrementi complessivi di superfici e cubature: dagli attuali 2.000.000 a 3.520.000 metri cubi.

Non era stato tuttavia, il malcelato intento speculativo dell’operazione a orientare le diverse proposte delle università nel cercare strategie alternative alla demolizione. Si condivideva, piuttosto, il dubbio sulla validità e dimostrabilità, scientificamente fondata, dell’evidenza di un legame tra spazio e disuguaglianza, in questi quartieri di edilizia popolare. In altri termini l’esistenza di un rapporto biunivoco tra le forme dell’edificazione in questi insediamenti periferici – la natura e il carattere delle diverse categorie di spazi e delle sommarie o assenti attrezzature - e l’insorgere di molteplici disagi, materiali e sociali. In molti casi addebitabili, anche o soprattutto, ad altri decisivi fattori: sia l’insufficiente o assente funzionamento del sistema urbano realizzato, in termini di accessibilità e servizi; sia le preesistenti e perduranti condizioni di difficoltà economica e sociale di una grande parte degli abitanti insediati.

Come noto, l’idea di un rapporto diretto tra spazio e disagio o, al contrario, benessere, è un aspetto centrale e qualificante delle concezioni del Moderno – di cui la produzione dei quartieri dagli anni ’70 ai ’90 è stata, più o meno consapevolmente, erede – con la fiducia che la stessa trasformazione dello spazio, nel generare la nuova città, fosse capace di “produrre” una nuova e condivisa cittadinanza. Attraverso il tentativo di un controllo integrale della tecnica e dei suoi cicli si sarebbe, appunto, costruita una città di uguali, per mezzo della sostituzione della città esistente con gli ordinati spazi di una città razionale, dove sanare i conflitti e costruire nuove pacificate relazioni sociali utilizzando la potenza della forma.

Un obiettivo, però, solo sporadicamente raggiunto, soprattutto perché era stata messa in opera una razionalità dimezzata, secondo la nota interpretazione di Habermas, incapace di aprirsi alla concretezza “comunicativa” delle forme di vita.

Perché è qui il nodo centrale, tuttora irrisolto, che riguarda la relazione tra il mondo degli oggetti e i soggetti che lo abitano: la necessità cioè di comprendere come il progetto di città debba operare nel rapporto tra urbs e civitas, considerata l’inefficacia di concezioni illuministiche delle relazioni fra conoscenza e decisione, ruolo esperto e autorità politica (Palermo, 2017), in cui, con procedimenti lineari e autoriali, anche se con tentativi di mitigazione con dolciastre ritualità partecipative, si ipotizza il controllo dei nessi tra dimensioni fisiche e sociali del progetto.

Un rapporto tra le cose che fanno la città e la loro libera appropriazione da parte degli abitanti che è in realtà fallito. Anche quando, come nell’interpretazione di Tafuri, si intenda leggere il progetto urbano del Moderno, quale un processo aperto, dove, attraverso l’impostazione di una catena di montaggio, ogni pezzo in sé compiutamente risolto - dall’elemento standardizzato, alla cellula, al blocco singolo, alla Siedlung, alla città – viene offerto al pubblico perché con il suo assemblaggio sia chiamato a compartecipare alla progettazione. Così le nuove forme non vogliono più essere valori assoluti, ma proposte di organizzazione della vita collettiva.

Proposte comunque offerte dall’alto per una supposta partecipazione, circoscritta alla possibilità di intervenire sulle cose. Quel “pezzo compiutamente risolto” apparteneva ad un campionario di oggetti proposto per il loro ipoteticamente libero montaggio, mentre una reale possibilità di intervento dei soggetti sul senso, sui valori in gioco e sulle strategie generali rimaneva di fatto esclusa.

Il diritto alla città non coincide, quindi, soltanto con l’universale diritto ad accedervi ed abitarla, ma anche con quello fondamentale di concorrere alla sua costruzione.

Come ricorda Bianchetti (2008), citando Dewey “il benessere sociale può essere solo fatto progredire grazie a quei mezzi che suscitano l’interesse positivo e l’energia attiva di coloro che devono essere beneficiati (…) ci vuole tempo affinché le menti si liberino dall’apatia e dall’accidia, affinché inizino a pensare da sole, affinché cooperino sia alla progettazione, sia all’esecuzione dei progetti. Ma senza una cooperazione attiva (…) non vi è alcuna possibilità di un bene comune”.

Lo spazio diviene pubblico, non perché elargito, ma perché, nelle diverse modalità possibili – e mutevoli nel tempo –, viene riconosciuto come tale, anche da soggetti e gruppi diversi o in conflitto. Pubblico perché risponde ad un problema percepito e condivisibile che alimenta un desiderio e pone una domanda. L’assenza di questo percorso di possibile appropriazione ha decretato, ad esempio, il destino fallimentare delle tante piazze contemporanee - offerte spesso quale unico intervento pubblico che la tempistica “elettorale” della politica si faceva carico di promuovere – rimaste però, in molti casi, vuote. Una assenza di vita in cui si misurava con maggiore evidenza lo scarto tra una offerta autoriale di disegno e forma, e la mancata accettazione di questi luoghi preconfezionati.

E’ in questo senso che va accolta la distinzione giustamente proposta da Sennett (2018) quando afferma perentoriamente: co-production, not consultation. Nella prospettiva della realizzazione condivisa di una open-city per mezzo non solo di un procedimento “aperto”, ma anche della corrispondente permeabilità e flessibilità degli spazi e delle forme per mezzo della distinzione tra boundaries e borders, tra confini e membrane urbane e soprattutto attraverso un “passo indietro” del disegno autoriale nella costruzione dello spazio urbano, con l’accettazione della strategia di una programmatica incompletezza che non neghi il ruolo della forma, ma la collochi entro i tempi variabili di un processo discorsivo e negoziale. Generando, in un certo senso non tanto una narrazione – con un ruolo primario assunto, appunto, dal narratore – quanto una conversazione, con tutti gli intrecci e le interferenze che questa comporta.

E’ con questi limiti del pensiero moderno – il prevalere dell’attenzione agli aspetti metrici ed economici, senza spazi di negoziazione e trasformabilità nel tempo - che in Italia si sono moltiplicate numerose realizzazioni dell’edilizia pubblica, in particolare a partire dagli anni ’70. Una eredità diffusa in tutti i territori urbani che oggi si presenta con una serie di problemi che vanno dai casi estremi di insicurezza, disagio e invivibilità, a quelli dell’inadeguatezza o degrado delle costruzioni rispetto agli standard richiesti, in primis, la risposta agli eventi sismici e il comportamento energetico/climatico. Ma anche mancata corrispondenza del taglio degli alloggi – spesso con dimensioni anche grandi – con la domanda attuale di case per nuclei piccoli o per forme diverse e/o alternative dell’abitare.

Un patrimonio problematico, ma anche una grande opportunità per incardinare sugli indispensabili interventi che queste realtà richiedono – si tratta, in varie forme, di patrimonio prevalentemente pubblico – una diversa visione di città, di cui la trasformazione di queste periferie può rappresentare l’enzima. E’ necessario, allora, tutt’altro che un paternalistico rammendo destinato a migliorare il loro funzionamento, ma non a mutarne, come è possibile, il ruolo decisivo nella grande scala dei nuovi territori urbani.

Nella città estesa, già preannunciata daSamonà nel 1974, dove si abita in una poligamia urbana, in una sequenza continua di addensamenti e vuoti, nella dissoluzione dell’opposizione tra città e campagna, le periferie non sono più “fuori”. In un funzionamento aperto e moltiplicato del sistema delle connessioni, ogni parte del territorio si trova, in questa rete, sia asta o nodo, in una sorta di spazio di mezzo, in un “tra”, in un ambiguo “interno”, come uno dei suoi punti di coagulazione. Così, in un certo senso, scompaiono le periferie, perché non più legate gerarchicamente ad una sola primaria centralità, ma componenti in ogni caso - in una organizzazione multipolare, oppure in un territorio urbano poroso, o nella città/paesaggio - di una entità plurale, multidirezionata e multistratificata. (Barbieri, 2015)

E’ in questa prospettiva che occorre mobilitare la potenza inespressa degli spazi del periurbano, ma soprattutto attivare quella che Petrillo ha chiamato l’intelligenza delle periferie: il capitale di iniziative, azioni e saperi che, in quelle condizioni difficili, mostra alternative alla accettazione rassegnata di riti solitari nella città delle cose.

TBM come componente della città estesa.

Più di trenta anni fa avevo progettato per lo Studio Valle una parte di TBM. Le stecche del comparto R8, per la precisione le R8 L1. Le altre, le L2, sono state realizzate su progetto di un gruppo diretto da Luigi Biscogli, sulla base degli stessi criteri di impostazione. La scelta fondamentale era stata quella di introdurre elementi di alterazione nella perentorietà iterativa, suggerita dal planivolumetrico, per mezzo di un dispositivo aggregativo dei tre tagli di alloggi previsti (da mq.45, 60 e 70) che permettesse di ottenere un sistema relativamente aperto di variazioni per volumi che, per la più lunga delle stecche, raggiungevano i 180 metri. Queste configurazioni consentivano di disegnare una serie diversificata di “attacchi al suolo” – una sorta di basamento arretrato – e al tempo stesso una sequenza variata del “profilo al cielo”. Ad un esteso uso del colore – negli sfondati e nelle balaustre - veniva affidato il compito di sottolineare ulteriormente continuità e differenze.

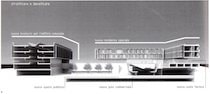

Penso, osservandolo ora, anche alla luce delle considerazioni sui possibili temi e modi per la riqualificazione/rigenerazione di questo quartiere, che in quell’approccio – al di là del risultato ottenuto – si possa riconoscere in nuce la percezione di un problema cui ancora va data risposta. L’impostazione originaria di TBM propone una nuda dialettica tra edificato e vuoti; la articolazione delle volumetrie non mitiga quel carattere fortemente assertivo e tendenzialmente “monumentale” che è stato proprio di quella intera stagione di realizzazioni di Edilizia Residenziale Pubblica. Una monumentalità che decretava una irrimediabile alterità tra le “figure” del nuovo quartiere e il confuso e vitale brulichio di forme delle borgate cui, pure, TBM era destinata a collegarsi. Anche la continuità unitaria e purista del colore grigio – la grande scritta: te piace ‘sto tono de griggio? - finiva per confermare questo distacco. Va, tuttavia, riconosciuto, allora come adesso, che il disegno di TBM affrontava consapevolmente il tema del “margine”: offriva una soluzione per il bordo incerto di una edificazione spontanea trovando, soprattutto nel doppio respiro dei redents del comparto R5 di Barucci, un colloquio tra la grande misura dell’edificato e la forte presenza dell’agro, lì ancora intatto. Un tema del tutto colpevolmente assente nel progetto Krier dove, occupando 20 ettari dell’agro romano, non si riconosceva il ruolo fondamentale di TBM quale grande dispositivo urbano, di intermediazione tra la città compatta e l’agro. Un ruolo che proprio la grande forma dell’attuale quartiere, pur con le sue criticità, assolve attraverso un dialogo aperto tra le sue maggiori figure evocative – le corti e le torri - e la campagna.

Tra i vari problemi-temi di un intervento per TBM c’è quindi questo: come costruire una nuova immagine e un nuovo immaginario che possa innestarsi sull’esistente senza distruggerlo. Contrastare, in questo consueto immaginario, la stessa idea di periferia nella univocità di una relazione – critica o mancata – tra il quartiere e il centro storico lungo le radiali. Aprendo invece il quartiere ad una rete più complessa di connessioni anche trasversali, per cui le possibili trasformazioni contribuiscano a generare una diversa organizzazione e qualità abitativa dell’intero intero quadrante sud est del territorio metropolitano.

E’ necessario l’esercizio di una geografia poetica, (Dematteis, 2009) checi consenta, per mezzo di visioni d’insieme “fortemente connettive” di cogliere le opportunità di trasformazione dell’esistente in nome dell’obiettivo di una “giustizia spaziale” nell’accesso ai beni comuni, ai servizi, all’occupazione.

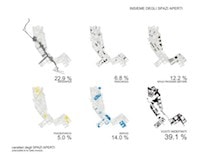

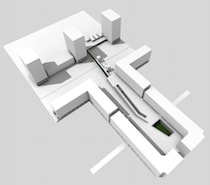

In TBM la grande riserva di “vuoti” inutilizzati ( circa il 40%) non può essere intesa soltanto come un’ opportunità per un possibile densificazione e completamento di servizi mai realizzati, ma anche l’occasione per superare quella semplificata dialettica tra costruito e spazi aperti dell’impostazione iniziale con l’introduzione di nuove “figure” in grado di rendere, letteralmente, più complesso il sistema di relazioni, anche percettive, mescolando più tonalità espressive, facendo “parlare lo sfondo” oggi muto. Si può così costruire un indispensabile nuovo paesaggio, risposta in continuo movimento all’esigenza di fare dell’intervento su una parte – un quartiere – lo strumento per reinterpretare e riqualificare un intero contesto aprendo ad una visione multipolare, fluida e dinamica di una forma urbana, riconsiderata come un vibratile sistema di relazioni tra molti diversi materiali.

Anche la necessità di adeguare il patrimonio alle condizioni imposte da nuove norme, ma, soprattutto, da nuove consapevolezze sui temi dell’ecologia e del risparmio e della produzione decentrata di energia, con tutte le innumerevoli implicazioni derivanti dall’introduzione di questo inedito quadro di esigenze e obiettivi, deve essere utilizzata spostando l’attenzione dai soli edifici all’intero spazio urbano, da riconsiderare, in una tendenziale organizzazione policentrica, come il campo in cui si attivano i diversi processi combinati tra scarti energetici e nuove risorse.

L’adeguamento energetico del patrimonio non deve insomma essere risolto in un equilibrio da trovare per ogni singolo componente – un edificio per volta – ma, necessariamente, in un quadro più allargato, con l’opportunità di individuare un ruolo possibile per le diverse categorie di spazi e materiali urbani, secondo i loro rispettivi cicli di produzione, consumo, scarto e- nella prospettiva di questa ipotesi – di scambio.

Si genera così una rete di flussi con cui si attua un possibile nuovo metabolismo urbano che richiede di essere interpretato anche quale produttore di forme, nella dimensione di un territorio che possa assumere i mobili valori di un paesaggio da condividere. Questo significa poter utilizzare anche i diversi dispositivi connessi ai cicli dell’energia e dei rifiuti per produrre le indispensabili nuove figure urbane.

Figure in grado di offrire coaguli di senso nello spazio plurimo, multi direzionale e multi stratificato della città contemporanea, così da di trasformare un caos percettivo tendenzialmente indifferenziato in un insieme strutturato. Negli innumerevoli lacerti di aree di incerto destino, ampiamente presenti in TBM, come esito di maldestre crescite, possono collocarsi dispositivi plurimaterici e polisenso che consentono di disegnare una rete di nuove piccole e grandi centralità: infrastrutture complementari, centri di servizio, antichi luoghi simbolici e nuovi monumenti urbani. Opportunità da cogliere in un percorso dialogico aperto, in cui attivare una domanda ancora inespressa in grado di confrontarsi con le diverse opzioni.

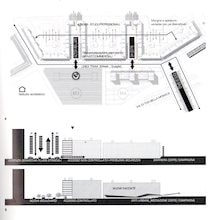

Il patrimonio di TBM si può mettere in valore secondo una visione d’insieme che connetta tra loro più diversificate e coordinate strategie di intervento sull’edificato, sulle infrastrutture, sul sistema articolato del verde dei parchi o quello possibile di nuovi orti urbani. Una chiave di intervento è offerta dall’utilizzazione di una strategia della “trasversalità” che apra, a favore di un sistema più denso e ricco di connessioni, la dualità tra costruzione e strada, soprattutto rispetto alla frattura rappresentata dall’asse viario principale, ormai trafficata via di attraversamento. In questa prospettiva è decisiva la possibilità – che alcune sperimentazioni hanno effettivamente esplorato – di cambiare la destinazione dei piani terreni verso un uso più pubblico, con l’aumento diffuso della permeabilità e porosità dello spazio urbano. E’ in questo quadro che è possibile ipotizzare una rete disseminata di nuove strutture multifunzionali - dei colorati outils ? - in grado di assolvere nello stesso tempo più compiti: essere i luoghi per la produzione di energia rinnovabile ( a sostegno dell’equilibrio energetico dell’attuale patrimonio) ; possibili isole ecologiche; servizi per il commercio anche della eventuale produzione locale; nuove residenze specialistiche ( gli studenti di Tor Vergata ). Una rete aperta e flessibile in grado di alterare la grigia immagine consolidata di TBM e concorrere, come suggerito da Dematteis ad “attivare scambi vantaggiosi tra co-abitanti, portatori di esigenze e di valori diversi nella costruzione del territorio come bene comune”.

Riferimenti bibliografici

Barbieri P., 1997, Tempo di demolire, in A.Terranova, a cura di, “Il progetto della sottrazione”, Quaderni Groma, Palombi, Roma.

Barbieri P., 2014, Figure ed energia, in M.Calzolaretti, D. Mandolesi, a cura di, “Rigenerare Tor Bella Monaca”, Quodlibet, Macerata.

Barbieri P., 2016, Spazio Tempo e Architettura, in A.Clementi “Forme imminenti”, List Lab, Trento

Bianchetti C., 2008, Urbanistica e sfera pubblica, Donzelli, Roma.

Dematteis G.,2009, Geografia poetica e architettura nella costruzione dei luoghi inDe Rossi A., a cura di, “Grande Scala”, List, Trento Barcellona

Galimberti U., 1999, Psiche e techne, Feltrinelli, Milano.

Habermas J., 2003, Il discorso filosofico della modernità, Bari, Laterza.

Palermo P.C., 2017, Urbanistica del progetto urbano: ambiguità e ipocrisie, in EcoWebTown n.15.

Petrillo A., 2016, La periferia elevata a potenza? In Limes n.4, Indagine sulle periferie.

Ratti C.,2014, Architettura Open Source, Einaudi, Torino.

Rossi P.O., 2014 Presentazione, in “Rigenerare Tor Bella Monaca”, op.cit.

Sennet R., 2018, Buildings and Dwellings: Ethics for the City, Farrar, Straus and Giroux, New York.

Sennett R., 2007, The Open city, in Burdett R. & Sudjic D., “The endless city”, London- New York, Phaidon.

Simmel G., 2003, La moda, SE Milano 1996 e Lo stile della vita in Filosofia del denaro, UTET Torino.

Sloterdijk P., 2008, L’ultima sfera, Carocci, Roma.

Tafuri M., 1973, Progetto e utopia, Laterza, Bari.